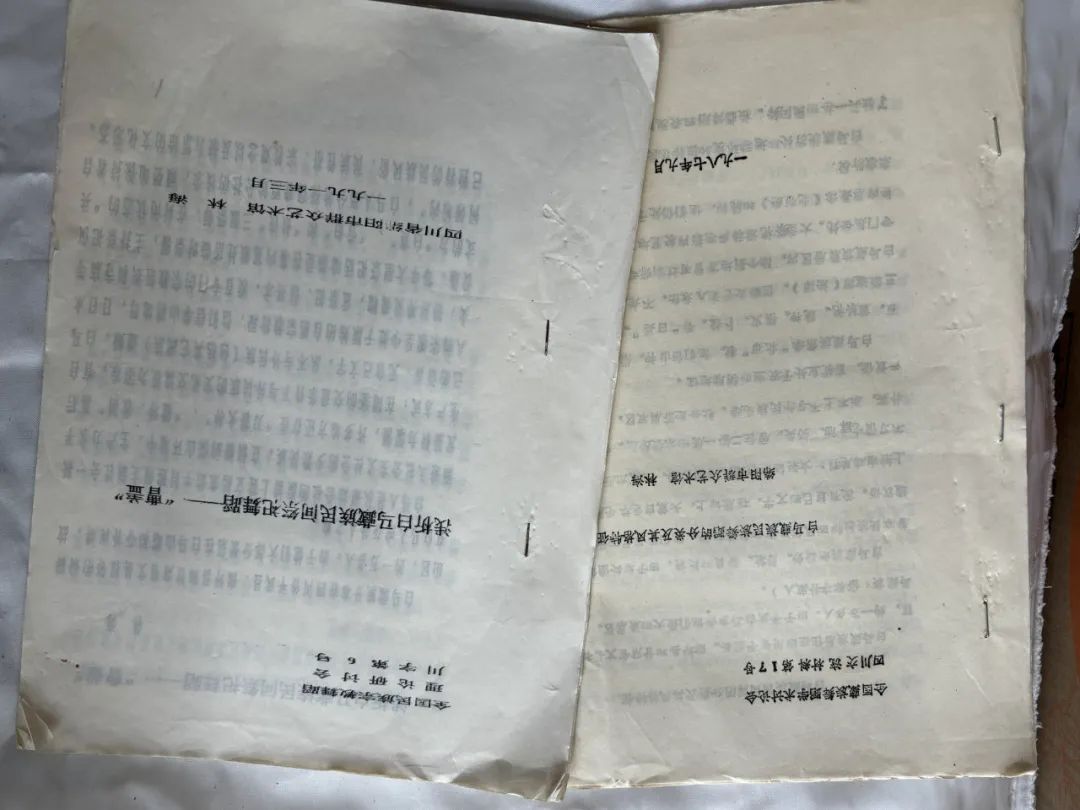

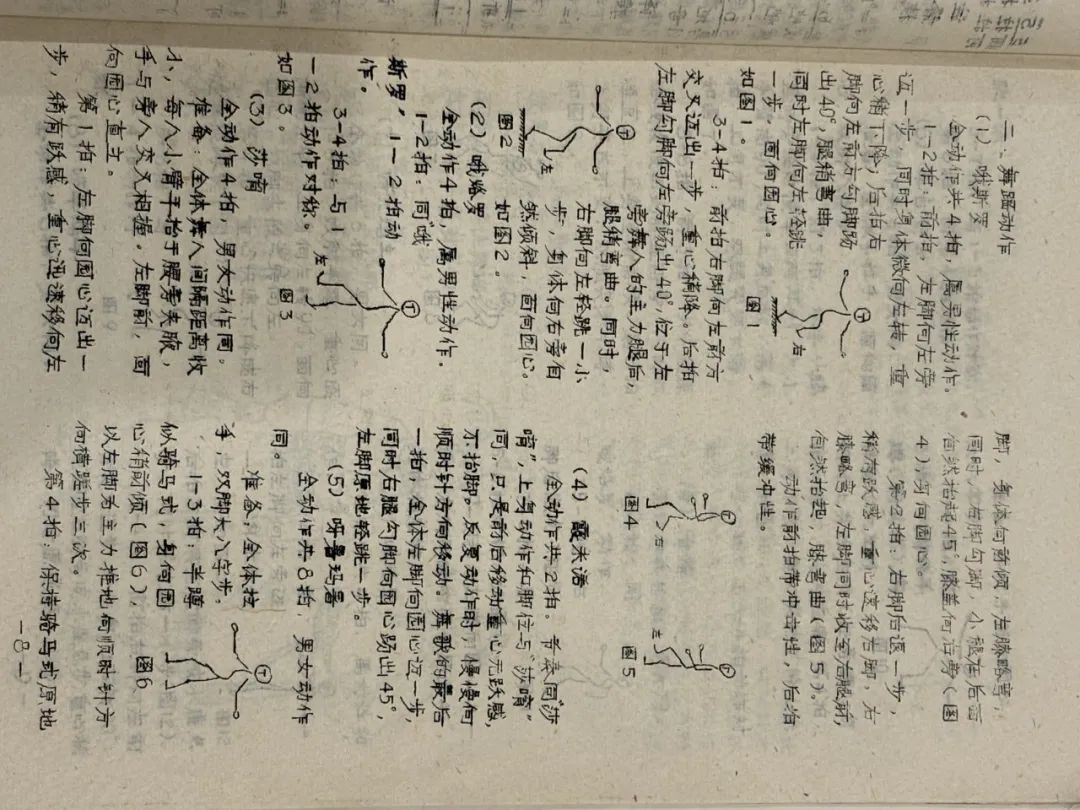

想去白马人的聚居地的念头有好几年了,没有成行的原因很多:交通不便、颠簸疲惫、而且要爬山,想想这些,念头只好就多次打消了。前几日,平武融媒体中心希望找一位专家谈谈“深山故宫”报恩寺,友人赵老师和王老师便推荐了我。我特意了解了一下,绵阳到九寨沟的高速公路已经通到了平武,以前担心交通等情况的心,便不再忐忑。于是,我找到了林海老师,希望他能借这次去平武的机会,带我去白马人的居住地看看。开心的是,林海老师爽快地答应了。临近去平武的日子,收到了林老师的微信,他做了一个行程安排,去哪个寨子,中午在哪家吃饭,晚上住在哪个寨子,一切都计划的非常详细,让我好生感动。 林老师是四川文化艺术学院的教授、一级编导,文化部专家,三次受文化部的派遣,去非洲国家作文化援教。他指导的国家艺术节和编排国家独立日大型广场盛典,被所在国的元首交口称赞,受到驻非大使馆和中国文化部表扬,被誉为中非文化使者。退休前,林老师在绵阳市文化馆工作,任副馆长,兼任四川省舞蹈家协会副主席,从事艺术策划编导和民族民间文化的搜集、研究工作。四十多年的风里雨里,他曾担任过全国农民运动会、亚洲体育舞蹈大赛、世界拳击锦标赛开幕式等数十个大型文艺活动总导演;他跑遍了羌区、白马聚居地和川西北,收集、整理了一大批羌族文化的资料,抢救了濒临消失的白马文化,汇集了川西北汉族的民歌民俗。在八十年代末撰写相关论文就出席“全国藏族舞蹈学术研讨会”和“全国宗教舞蹈学术研讨会”。在林老师的身上,这些民族文化的符号就像他的生命一样,火热而激昂。 林老师的相识,大约在2019年秋天。那时我初来乍到,对学校并不熟悉。我来四川文化艺术学院有一个小小的故事,也许就是命运中的“缘”吧。2004年,我代表北京市政协文史委员会参加全国政协在都江堰举办的会议。会议结束后,我租了一辆车,想去广元看看皇泽寺。我是学唐史的,早年在山西工作过一段时间。1988年夏天,首届武则天历史文化研讨会在她的家乡-山西文水县召开,我有幸参与了这次会议,也写了一篇关于武则天的文章。作为唐史研究者,有机会来四川,自然想看看武则天出生和成长的地方。 记得汽车是从江油下的高速,司机告诉我这里是海灯法师的故乡。当时,中央台上演着《海灯法师》的电视剧,二指禅尤为家喻户晓,名气和风光一时盖过了也是江油出生的李白。汽车沿着丘陵山路崎岖蜿蜒,路上没什么车,今天这条县道亦是车少人希。中午,汽车停在一座褐红色殿宇外面休息。我问了问,这座宏伟的殿宇竟然是文昌祖庭!当时大庙山的殿宇里面是可以进香的,我便在香烟缭绕的青雾中参拜了文昌帝君。时间长了,记不住文昌帝君的威容了,只是感到有一道深邃的目光隐隐地注视着我,仿佛要告诉我些什么,却又什么都没有说。2018年10月下旬,韩将军和欧校长介绍我到四川文化艺术学院工作。到绵阳的第一天,参观了绵阳校区,第二天安排去梓潼校区。韩将军和欧校长想让我加深对四川文化的感受,于是带我看看他们当兵时常常路过的金牛蜀道。韩将军和欧校长是领导,学校的汽车便直接停在了一座褐红色的殿宇门口。我下车一看,顿时就呆住了,这不就是我14年前来过的文昌帝君祖庭吗!于是,我又感受到了那道熟悉的目光,看到了文昌帝君威容中露出一丝微笑。我知道,这是文昌帝君在召唤,这也许应该是我的一段使命吧。到今年,我来四川文化艺术学院任教5年了,梓潼的空气、潼江的水、常绿的树木给了我生命的滋润,我的学生们给了我满满的快乐和骄傲,而文昌帝君,给了我奉献的信念和精神的力量。 建于2019年秋季的文博学院,学生和老师都很少,12个老师,248个学生,可谓沙家浜里胡传魁的队伍:“十几个人,七八条枪”。文博学院是文化类的学院,有别于艺术类的学院,做什么样的文化活动才是立院之本呢,我请教了林海老师,他是文昌文化研究院的常务副院长。林老师详细地向我介绍了文昌文化的脉络,带我认识了一些研究文昌文化的专家。于是,我们文博学院与文昌文化研究院联合,举办了首届“文昌杯文化遗产论坛”。从2019年开始,这个论坛已经举办4届了,朋友们也给予了大力的资助,从而在在文昌文化研究领域,形成了较大的影响。 在共同举办“文昌杯文化遗产论坛”期间,林老师向我介绍绵阳地区的民族、民俗文化,其中最引起我兴趣的,是他讲述的白马文化。他细细讲述,如数家珍,讲到激动时,常常不经意地示范几个舞蹈动作,可谓未成曲调先有情,说尽心中无限事。在林老师的故事里,有薄薄的白毡帽,挺立的白羽毛,祭祀时跳的曹盖舞,甜甜的蜂蜜酒和咂酒,还有古老原生的歌曲,这些都使我心向往之。 白马人的族属在学术界争议比较大,著名历史学家徐中舒和缪钺先生认为是氐族后裔,也有人认为是藏族分支,还有人认为是宕渠羌族。白马人主要分布在四川平武县、九寨沟和甘肃文县一代。《史记》卷一一六《西南夷列传》载:“其俗或土著,或迁徙,在蜀之西。自丹助以东北,君长以什数,白马最大,皆氐类也”。可见,白马人的族属和居住的地域,在历史上是有明确记载的。有汉一代,汉王朝设立了四个氐道,《汉书》卷二十八《地理志》记载了陇西郡的氐道(今甘肃清水县境)、广汉郡的甸氐道(今甘肃文县西)、刚氐道(今四川平武东)以及蜀郡的湔氐道(今四川松潘县西北)。氐道,即氐族聚居的县。另外,汉王朝还在氐族较集中的地区,设置了武都郡(今甘肃成县西),当时的白马人就集中在武都郡。西晋八王之乱后,“五胡乱华”,氐、羌、羯、匈奴、鲜卑相继进入中原,最早建立政权的,就是氐人李雄。公元304年,氐人李雄称成都王,公元306年称帝,国号“大成”公元338年,族人李寿自立为帝,改国号为“汉”,史称“成汉”。从304年建立政权,到东晋嘉宁四年(349年),成汉政权存在了45年。成汉政权灭亡后,李氏皇族去了东晋,其他氐族则继续在他们的原生地生活。 历史走过了1700年,白马人始终保持着自己的语言和习俗,保持着自己的信仰。虽然白马人没有自己的文字,但他们独特的文化方式则流传到今天。然而,一千多年以来,没有人系统研究白马人的文化符号,没有人收集整理白马人的歌曲和舞蹈。上世纪八十年代初,中国文化部为抢救我国的民族民间艺术,开启了收集整理民间音乐、舞蹈和文学三套集成的工作。绵阳市文化馆将调查白马人的文化重任落在了林老师的肩上。当年的林老师可谓是“小帅哥”,而且有着舞剧“洪常青”的舞蹈功底,自然而然地成为了白马文化的“探索者”和“发现者”。 从满身稚气的海娃子,到名满川渝的林老师,四十多年的披荆斩棘、艰苦卓绝,收集了大量的白马文化,整理了大量的资料。在林老师办公室的书柜里,我看到几大摞纸页发黄的本子,密密麻麻写满了采访记录和研究笔记。上世纪八十年代,去平武的交通是不便的,每天只有一班车。林老师常常一大早就冒着寒入骨髓的北风,穿着一件油腻结板的军大衣上了去往平武的公交客车。 六个多小时后,汽车慢慢驶入县城,不及吃一口热饭,便又爬上顺路大卡车的车斗,颠簸两三个小时,终于到了“白马乡”,还要背着“砖头式录音机”、“海鸥双镜头黑白相机”、电池、录音磁带等,沿着夺博河畔的白马路爬山涉水到各个山寨去采集资料。当时干部下乡是吃“百家饭”,因而每一个寨子的每一户都很熟悉林老师。直到今天,这些人家的主人依然能叫出他名字。白马人的舞蹈有很多,为了便于推广和传播,林老师便把每一个舞蹈翻译成汉族名字,并且把每一个舞蹈的每一个动作都记录下来,自己手绘出各个分解动作;在手绘舞蹈动作的旁边,用文字描述这个动作的意义,代表什么,象征什么。 林海老师是白马文化的第一代发掘者和整理者,几十年来,他培养了一批又一批的白马文化干部,标准化了白马人的各种舞蹈种类,系统整理了白马人在不同场合所唱的各种民歌。这些标准化的制定,就是对白马非遗文化的贡献。由于丰富的积累和深入的研究, 2002年林海老师在四川省旅游局和绵阳市人民政府联合举办的“首届白马王朗风情旅游节” 开幕式担任总导演,成功的编导排练了一台充分展示白马民族文化的大型文艺演出,开创了白马文化主题专场晚会之先河。其中的许多节目还在多年来的白马旅游活动中演出运用。林老师办公室的书柜里,记录白马舞蹈的许多稿纸和本子,这是一个基层文化工作者的分内工作,也是一个文化学者的眼界,更是一个非遗专家的心血。在这么多的资料中,我看到了林老师对白马文化的热爱,看到了他四十年收集、整理、研究白马文化的艰辛,看到了他传承中华民族优秀历史文化的历程,看到了他投入身心去热爱、去抢救、去呵护濒临消亡白马文化的精神,在我眼里,是那么的朴实,又是那么的高大,散发着炽热的光芒。 去平武的高速公路刚刚建成,试运行阶段,收费很低,2.25元,真是不可想象。中午时分,我们到达了平武,小小的山区县城,却干干净净,就像白马人毡帽上的白羽毛一样,卫生成了平武县的标志。在寻找饭店的路上,有个推着儿童车的年轻女士向我们挥手。驻车后,她热情地向林老师打招呼。林老师介绍说,她是白马人,好些年前,县里组织文化培训班,她是白马舞蹈的传习者,是林老师的学生。正在寒暄时,又走来两位白马女孩,他们也是林老师的学生。见到林老师,很是激动,话语中有着浓浓的师生情谊,细长的眼睛里充满了对老师的敬仰。短短的街道,三位学生,可见林老师身体力行给多少白马人留下了难忘的记忆。 平武县文化馆的排练大厅,有三个男青年在练习曹盖舞,他们是刚招聘的舞蹈干部。林老师在音乐暂停的时候,把他们叫到身边,语重心长地说,曹盖舞应该怎么理解、怎么表现,从文化传承上解读曹盖舞的内涵和意义。其实,林老师是“多此一举”,青年们跳得好与不好、对与不对,早就与林老师没有任何关系了。然而,多年来养成的习惯,使林老师一直保持着文化的责任感。这些白马人的舞蹈当年是他收集、整理、传承、教授的,这些舞蹈就像他哺育出来的孩子,一定要保护好,使其健康成长。 在木座民族村的路口,林老师的老朋友益当珠主任等待我们很久了。益主任是平武县人大副主任,刚刚退休,平时住在县城。知道林老师要来,便早早地回到寨子里,在路口静静地等待着老朋友。益主任是平武白马人的第四任最高领导,在白马人中有着崇高的威望。益主任与林老师的交往始于四十年前,那时的他们都很年轻。林老师的手机里保存着一张照片:一张白马人的年轻脸庞洋溢着开心的笑容,一位胖胖的年轻姑娘用新买的缝纫机缝制衣服。开心的青年就是今天的益主任,幸福的女青年后来成了益主任的妻子。 民族村在很高的山岗上,大约海拔2500米,已列入“中国古村落”名录。寨子里已经没有多少人了,青年人大都去了大城市,开始了现代化的生活。只有老人们留了下来,守着火塘和满地的鸡仔。火塘是他们生活中的过往,长大后的鸡仔是他们的期望。 益主任带我们来到一户寨民家,在寨子里,只有他们家还保留着最传统的火塘。其他农户家里的火塘随着时代的跨越,基本上改用了铜制或铸铁的长方形炉子。时代改变了白马人的生活方式,也在改变着白马人的精神向往。即使寨子里最传统的这家火塘,也早不是林老师当年披着军大衣,烤着火,听老人们唱着酒歌、吟诵史诗那样的火塘了。只有吱吱冒着树油的木段和呛人的浓浓青烟,依稀还能找到着原来记忆的影像。益主任带来三位族人,都是老年人,其中一位是益主任的姐姐。我们围坐在火塘边,开始由于不熟悉,大家还有些拘束。当一杯杯的酒端在手上,火辣辣地进入喉咙,拘谨和生疏便荡然无存;一只只传统的酒歌,从白马人原生的喉里唱出,发自内心的喜悦,在黑黝黝的屋樑上和烟熏的腊肉中高亢地飘荡。我忽地感到,这就是我们一直想认识的白马人,这就是我们心心念念的白马文化。他们的语言我们不懂,他们的舞蹈我们不熟悉,但他们的情绪强烈地感染了我们,他们的歌声与我们产生了共鸣。原生的音乐是全人类的语言,是各个不同民族和地域文化的共情。在火塘边,林老师在不断地解说,解说歌曲的大意,解说不同的情景要唱什么样的歌曲,细细道来,娓娓道来,如同讲述自己的故事。 中午时分,我们来到益主任的家里,他的妻子-林老师所拍照片中幸福的胖女孩,在准备饭食。在房子外面的走廊上,我们看到了那架缝纫机,灰蒙蒙地堆在角落里。在机头上,依稀可以看到有蝴蝶的图案,这便是那个年代最好的缝纫机-蝴蝶牌,也是每个家庭的宝。益主任的妻子用这架缝纫机给自己做了嫁妆,给益主任做了衣裤。二十多年后,还给出嫁的女儿做了嫁衣。进入21世纪,这台缝纫机也老了,转不动了,机制的服装更加便捷和漂亮。时代在前进,白马人也在慢慢地融入社会的快节奏。这台也曾给林老师缝补过军大衣的缝纫机,便静静地蹲在了角落里,主人家只有看到几十年前的旧照片时,才能记起它,暼上一眼,这一眼却是山海沧桑。 益主任和他的家人盛情招待了我们,这都是林海老师与他们四十多年的情谊。为了招待好大家,益主任特意把姐姐的女儿叫到家里帮忙。两大桌丰盛的宴席,都是白马人最好的食物,腊肉、腊肠、野菜,还有甜甜的青稞蜂蜜酒。益主任的妻子带着侄女给每一位客人敬酒,唱着白马人最原生的酒歌。客人不许用手碰酒碗,主人在酒歌中把甜甜蜜蜜的酒送到客人的嘴里,在白马人的礼仪中,这是最尊贵的仪式。侄女的歌声很高亢,很嘹亮,益主任姐姐的唱歌基因很好地传承了下来。 傍晚,我们来到著名的扒昔加寨子,住进一家名叫“老木屋”的民宿。民宿的主人叫杨海军,四十多岁了,他没有雇工,与妻子和女儿一起经营着这家民宿。杨海军还是白马毡帽非遗工艺的传承人,墙上的大电视里循环播放着中央电视台拍摄的杨老板制作毡帽的过程,央视的传播作用很大,他家的生意自然也就很火,也就成了网红打卡的地方。杨老板精心烤炙了一只全羊,色香齐全,平心而论,味道一般,手艺尚需提升。杨老板在民宿的空地上点燃了一盆篝火,油沥沥的木材燃起好大的火花,爆燃四溅。大家围着火盆开心地跳着白马舞,杨老板告诉大家,他教大家跳的白马舞,就是林老师二十多年前教给他的。这时,我不由地在想,从益主任到杨海军,再到那三个女娃,四十多年来,林海老师培训了三代白马舞蹈的传承者,他收集、整理和规范的白马舞蹈,被一代一代地传了下去,这是多么大的辛劳呀!丰收始于勤劳,成就始于平凡,林海就是从平凡的小事做起,从点点滴滴的记录开始,四十年的积累,将白马文化收集、整理、研究和传承,终于使自己从“海娃子”蜕变成蜚声川渝的林老师。 次日早上,我们原路返回学校。空中飘着蒙蒙的细雨,给平武的大山带来丝丝的生机。我在想,艺术院校的特色应该体现在原创作品上;白马人的歌,白马人的舞蹈,白马人的文化不就是最具特色的地域文化吗!艺术有艺术的规律,学术有学术的规则,如同我所任教的四川文化艺术学院一样,“给自己一个目标,让生命为她燃烧”,那艺术的火炬,汇聚了羌文化,汇聚了藏文化,汇聚了汉文化,炽热在教师和学生们的心田。我想起了我所在的文博学院的院训:启迪、创造。我又在想,文化是启迪,艺术是创造,只有优秀的教师,没有平庸的学生。金子不要被流沙所淹没,才智不要被平庸所同化,创造不要被压力所泯灭。 我来学校已经五年了,身边有一大批让我走心和感动的朋友,我总想用笔把自己对他们的印象记录下来,作为自己最后一段工作经历的记录。譬如校长龚珍旭,他的温和与厚重里透露着执着和坚强。我曾说过,龚校长是近代以来绵州大地最伟大的教育家,一人之力,撑起了几万人的生活与未来。譬如大哥欧建华,我每次从北京飞到绵阳,他总是去机场接我,一起吃一碗面条,然后送我去梓潼校区。他的音乐律动、音乐体系和音乐作品我不大懂,他的大胡子和真诚的笑容每每让我感到温暖。还有我非常敬重的张主席,还有大格局的左书记,还有老师和学生获奖最多学院的潘院长,还有学术严谨、视野开阔的夏院长,还有勤勤恳恳、兢兢业业的赵院长。还有一大堆充满活力的娃:聪明的代凤、智慧的乜伟、搞怪的一一、漂亮的洋丫头、文静的雪丫头、勤劳的君钢、才华横溢的冬冬。还有,还有,还有很多的朋友,留给我满满的的记忆。我在努力,努力用文字讲述与朋友们的过往,记录与你们共同的美好印记。 我的朋友林海老师,把厚重的白马文化一股脑地塞给了我,我体会到了他的艰辛,看到了他的责任,感受到了他对白马人深深的情谊。我们的汽车穿过平武最长的隧道,一条七色的彩虹顿时出现在眼前。我们带着满满的收获,带着满满的期冀,沿着高速公路向学校驶去,向着也许是雨过天晴的前方驶去。 宋大川 2024年4月于蜀中七曲山下